习近平总书记指出:“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中来讲,‘大思政课’要善用之”。江苏开放大学马克思主义学院深入学习贯彻习近平总书记对学校思政课建设重要指示精神,结合习近平总书记关于青年工作的重要思想,将思政小讲堂融入社会大课堂,坚持立德树人根本任务,立足学生中心,持续拓宽育人渠道,致力将网络空间建设成为“大思政”教育的重要阵地,形成云端行走,全域深学——“行走的力量”大思政网络育人新路径。

一、项目主题和思路

推进教育数字化与大思政建设都是新时代加快建设教育强国的重点关切。在思政教育小课堂与社会大课堂结合的过程中,加强网络思政空间建设的重要性不言而喻。学院积极探索大思政育人改革模式,通过“云走”课堂,对话先驱,深学英模榜样;“智近”社会,对焦时代,研学志愿行动;“线归”家乡,对弈成长,践学红色富矿;“数照”己心,对视真我,演学青年新声。探索构建“全域覆盖、全时有感、全员增益、全效融合”的数智化“大思政”育人新格局,积蓄“云端行走”的磅礴力量,培育担当民族复兴大任的数智时代“四有”新人。

在工作思路上,聚焦以下三点开展活动设计:

改革“走”的形式:项目形式上推动线上线下融合,不局限于物理行“走”,以“网络漫游”与“数字足迹”,强化“云端在场”与“沉浸体验”。利用VR、AR技术打造沉浸式线上红色教育基地,开发线上社会实践地图,利用直播等新兴网络形式,与博物馆讲解员、行业劳模、基层干部等进行远程对话与教学互动,让学生身处思政小课堂时也能无缝链接社会大课堂,亲身“走进”历史场景和现实现场。“走”过程中鼓励学生利用智能终端进行记录、创作和即时分享与互动评论,增强学习仪式感与参与获得感。

丰富“学”的资源:聚合网络资源,打造“云端智库”与“兴趣图谱”。建立“网络善用”的资源遴选机制:精挑优质网络课程、纪录片、新媒体文章、“学习强国”平台资源等作为教学内容的重要补充;开发网络主题学习包:围绕每个“走学”主题,设计包含推荐网站、纪录片链接、线上访谈、学术论文等的数字学习包,将教材知识点与社会热点、网络话题巧妙结合设计教学专题。

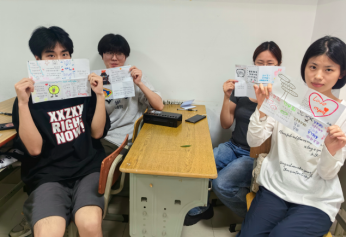

聚焦“生”的需要:对生赋能+网络共创,激励学生参与表达。开展“双线”教学设计:课前在学习通等智慧平台发布“云走”任务、推荐资源、进行问卷调研,快速了解学生兴趣点和关切点;线下课堂侧重深度互动与实践反馈。网络赋能“主演”:鼓励学生利用多样的网络创作形式,如Vlog、Plog、短视频等来呈现实践成果。建立线上展示与评价平台:在学校官网、公众号、课程平台开辟专栏,展示学生优秀作品。引入线上投票、互评、弹幕等轻量级互动评价方式,激发成就感和参与热情。

二、实施方法和过程

“云走”课堂,对话先驱,深学英模榜样。借力学院党建共建优势,与雨花台烈士陵园、梅园新村纪念馆、渡江战役纪念馆、红色李巷等多家红色场馆强化合作,集聚属地红色资源,通过VR全景、3D数字展厅、高清图片或文物数据库等组成的家门口“红色云展馆矩阵”,弥补地域与时间的限制,青年学生沉浸式研学,深入了解先驱生平事迹,体悟英烈精神,开展云端对话,打造“纪念馆里的云端思政课”;开展“中国共产党人精神谱系”专题研学,利用思维导图软件构建英模故事与精神脉络知识图谱,学生开展各类宣讲,以青春之声点亮线上“精神坐标”;依托“百馆百物、百人百讲”系列活动,组织学生开展“纪念馆直播云课堂”,邀请馆内专家或自主担当讲解员,开展在线导览与互动答疑,以云访谈、云朗诵、短视频等各类形式与革命先烈开展跨时空对话,在抚今追昔中深学英模榜样、传承革命精神、涵养报国之志。

“智近”社会,对焦时代,研学志愿行动。根据青年学生的的专业知识和思维特点,将课程资源迁移到社会实践研学中,组织学生针对社会治理、新业态新就业群体等社会议题,开展“指尖上的社会调研”,利用社交媒体、搜索引擎大数据开展信息搜集、现象观察和趋势研判分析,完成“线上足迹报告”;联动专业课教师,借力专业资源,组织青年学生“在线探访”行业公司、街道社区,在社会实践、沉浸体验中感悟新时代伟大变革,领悟实践伟力。利用好行业、政企资源,组织学生主动参与线上、线下社会志愿服务,通过腾讯公益等线上平台,为贫困学子组织线上募捐倡议;组织学生参与数字素养普及线上讲座,远程教老人使用手机等智能设备;利用视频连线等形式开展老年人线上关怀,关爱老年人心理健康等。持续对话社会,对焦时代,增长才干,锻塑能力。在与社会的积极互动中展现青春意志,体现青春能量,助力社会发展。

“线归”家乡,对弈成长,践学红色富矿。借力大学生暑期三下乡、大学生创新创业等活动载体,组织学生开展“红色·家乡行”主题实践体验教育活动,鼓励学生探索家乡,利用数字地图工具,引导学生在地图上标记自己家乡红色遗址、英烈故居的数码坐标,添加文字介绍、图片考证、口述历史、探访Vlog等,共创“乡土红色资源云地图”;定期组织“云上家乡”直播分享会,学生制作PPT或短视频,介绍家乡红色故事、展示家乡特色才艺、“云导览”家乡红色景点,打造“云端家乡红色故事汇”,;与学生共创线上特色课程“江苏红色文化”,组织学生自主设计“线上+线下”融合红旅路线,拓展数字资源,充实教学内容,丰富教学素材,其中由学院理论社团“新语学社”自导自摄的微短片《红色》,广谱式展现了红色文化校园浸润全景,引发了师生对红色育人的广泛关注和讨论,不断激发青年学生在追溯乡土历史中切身感受中国特色社会主义伟大成就,坚定建功新时代的信心决心。

“数照”己心,对视真我,演学青年新声。以数智技术赋能心理健康教育与思想政治教育深度融合,鼓励学生认识自我、观照真我。在“大学生心理健康”课堂内,利用数字化心理健康服务工具,及时跟进了解学生思想动态和心理健康状况,健全心理问题预防和精准识别监测机制,通过学习通定期推送心理健康小贴士、进行轻量级心理状态自检问卷,建立专业教师团队快速响应的学生网络“心理云求助”;依托“思想道德与法治”课程,线上创建实名主题讨论区,围绕“人际适应”“学业压力”“生涯规划”“网络素养”等青年常见烦恼进行互助和交流;鼓励学生将成长的烦恼和思考,创作成微短剧剧本、拍摄成情景剧片段、设计成动画MV、改编成播客等形式。针对主流问题、思潮等邀请心理专家进行针对性的线上心理辅导;利用平台学习过程和互动数据、学生自提交的作品与反思,绘制学生个人或群体的“烦恼光谱”等可视化报告供学生个体与教师参考,提供个性化的成长建议。帮助学生解决成长烦恼,规避成长问题,引导学生健康自觉主动投身中国梦的伟大实践。

三、主要成效和经验

主要成效:成功打造线上线下融合的大思政育人新范式,创新式的教育教学模式受到学生们的一致好评。发挥学院党建引领优势,雨花台烈士陵园、梅园新村纪念馆、渡江战役纪念馆、红色李巷等多家红色场馆已与我方共建“行走的力量——大思政”实践线上线下育人基地。近年来,学院与各基层街道、社区、企业等开展“大思政”线上线下实践活动20余次,开展访企拓岗专题活动13场,社会志愿服务5场次,总受众近5000人,合作单位对我方开展大思政实践育人模式给予了充份肯定与高度支持。学院也深度参与秦淮区、建邺区委基层党员冬训工作,学生教师拍摄网络思政作品10余部,多名教师受聘区级宣讲团成员,走入基层党组织、团组织,与青年共享理论魅力,有力服务地方发展。

经验启示:一要会“融”:网络不是割裂的空间,而要深度融入课程体系、育人目标、活动流程中,实现与线下活动“融思想、融资源、融实践、融评价”;二要强“赋”:发挥网络对教育教学的赋能作用,综合使用网络工具、资源、平台、表达通道是关键,要引导学生在安全、理性、负责任的网络环境中施展才华、服务成长;三要能“聚”:网络具有强大的连接性和聚合力,要将分散的线上优质资源“聚”起来,将学生的点滴感悟和创作“聚”起来,形成强大的育人合力场;四要善“导”:网络育人离不开正向引导和机制保障。要建立内容审核机制、网络安全预警机制、舆情引导机制,确保网络育人阵地导向正确、健康向上。

四、下一步加强和改进的计划

技术支撑进步:从“能用”向“好用、爱用”进阶。要拥抱更新技术以开发更高品质的红色教育内容资源库,特别是具有强交互性、叙事性、情感感染能力的场景应用。试点引入成熟的教育大模型应用,帮助开发可视化数据分析后台,为精准施教、动态调整教学策略等提供数据支撑。

资源整合深化:从“聚合”向“共创、共生”拓展。继续放大党建联建优势,联合省内外兄弟院校、知名红色场馆、媒体平台、行业企业等,党建为媒介实现资源共享,建立教学案例、教学工具等聚合的线上资源库,实现“云思政资源共享”。

网络素养筑基:从“会用”向“善用、担当”提升。将“网络素养教育”深度嵌入各环节,在各项教学任务前,嵌入针对性的网络素养微课或指南。设立课程专属“网络清朗卫士”学生助教,负责日常线上社区秩序维护、不良信息提醒,在实践中提升责任担当。